エフェクチュエーションとは?特徴や注目の理由、成功のポイントを丁寧に解説

マーケティングや経営を成功させるために、近年、「エフェクチュエーション」という考え方が注目されているのをご存知でしょうか。エフェクチュエーションは、経営学の大きな前進とされ、2023年に刊行された解説本はAmazonでも300件以上のレビューが入っています。

この記事では、従来の「目標を立てる→現状を把握する→ギャップを埋める」という思考とは違うエフェクチュエーションについて、具体的な内容と、その有用性をわかりやすく解説します。

エフェクチュエーションとは何か

エフェクチュエーションとは、「現在持っているリソースを活用し、小さな行動を積み重ねることで未来を切り開く思考法」です。経営学者のサラス・サラスバシー氏が、優れた起業家の思考を研究する中で発見した思考パターンです。エフェクチュエーションは、不確実性が高い環境で特に効果を発揮します。目標から逆算する従来の計画志向とは異なり、現状を出発点にする柔軟性が特徴です。

エフェクチュエーションの特徴

ビジネスやプロジェクトを進めるときに、あらかじめ定められた目標や計画に縛られず、手元にあるリソースから柔軟に行動を始めるのがエフェクチュエーションの考え方です。ここからは、エフェクチュエーションが持つ主な特徴を見ていきましょう。

「目的」ではなく、手持ちの「手段」から生み出せる効果(effect)を重視する

エフェクチュエーションの思考法では、まず自分が持っているリソースや能力を確認し、その手段から生み出せる可能性を探ります。

たとえば、人的ネットワークや技術的スキル、資金力など、すでに保有しているものを組み合わせることで、新たな価値やサービスが創出できるという考え方がポイントです。目的や目標を先に設定するのではなく、「今、自分が持っているものを使うと何ができるか」を起点に発想するので、柔軟なアイデアを生み出しやすい特徴があります。

「予測」ではなく「コントロール」によって対処する

エフェクチュエーションでは、将来を正確に見通すための予測よりも、変化を前提に「自分がコントロール可能な範囲で、どのように次の一手を打っていくか」を重視します。状況が変わったとしても、その変化を受け入れながら、自分の影響力が及ぶ範囲で新たな行動を選択し続けることが基本的なアプローチです。

予測が難しい環境下でも、今の行動が次の結果を生み出し、その結果をさらに活かして行動を調整していくという流れが重要になります。

予測や計画を重視するコーゼーション(因果論)が通用しない、不確実な状況でも有効

不確実な未来に対して綿密な計画を立てることが難しい状況では、手持ちの手段を駆使して、小さな実験や試行を繰り返す柔軟性が求められます。

エフェクチュエーションの考え方では、自分ができることを起点に行動を起こし、結果を観察しながら少しずつ方針を変えたり、協力者を巻き込んだりするプロセスが中心です。前例やデータに頼らずとも前進しやすい点が、大きな特徴となっています。

特別な天才の思考法ではなく、どんな人でも学習して身につけられる

エフェクチュエーションは、一部の才能ある人だけが実践できる方法論ではありません。自分の持ち物やスキルセットを把握し、その範囲でできることから始めるという発想自体は、誰もが意識すれば取り入れられるものです。特に、日常生活やビジネスの場面で小さなアイデアを試してみる行動を繰り返すことで、この思考法を自然と身につけることができます。

失敗や変化を想定して柔軟に動くという姿勢を持つことで、あらゆる分野で応用可能です。

エフェクチュエーションが注目される理由

エフェクチュエーションは現代のビジネス環境において、その有効性と革新性から広く注目されています。以下にその主要な理由を詳しく解説します。

日本マーケティング学会で大賞を受賞

エフェクチュエーションを解説した日本の書籍「エフェクチュエーション 優れた起業家が実践する「5つの原則」」は、日本マーケティング学会において大賞を受賞しました。

学術的な評価がされたことにより、多くの企業がエフェクチュエーションの導入に取り組み始めるようになり、日本国内でもエフェクチュエーションはビジネスの新たなスタンダードとしての地位を確立しつつあります。

21世紀の経営学を前進させた

従来の経営学は計画や分析に基づくアプローチが主流でしたが、エフェクチュエーションはこれを超えて21世紀のダイナミックなビジネス環境に適応した新しい経営理論として位置付けられています。

エフェクチュエーションは、企業戦略や意思決定のプロセスに革新をもたらし、変化の激しい市場環境においても柔軟かつ効果的に対応できる枠組みを提供します。これにより、企業は持続的な成長を実現することが容易になります。

熟達した起業家たちの思考パターンから世界的経営学者が発見した方法論

エフェクチュエーションの方法論は、成功を収めた熟練の起業家たちの実際の思考パターンや意思決定プロセスを詳細に研究した結果、世界的な経営学者によって体系化されました。

このアプローチは、理論と実践を融合させたものであり、現実のビジネスシーンに即した具体的な手法を提供します。実践に基づく理論であるため、多くの企業や起業家がエフェクチュエーションを信頼し、自らのビジネス戦略に取り入れています。

VUCAの時代に即した方法論

現代は、変動性(Volatility)、不確実性(Uncertainty)、複雑性(Complexity)、曖昧性(Ambiguity)が特徴のVUCA時代と呼ばれています。エフェクチュエーションは、このような不安定で予測困難なビジネス環境において、柔軟で適応力のある意思決定を可能にする方法論として高く評価されています。

リソースを活用しながら即興的に戦略を構築し、環境の変化に迅速に対応するエフェクチュエーションは、企業は急速に変わる市場や技術革新にも対応でき、持続的な競争優位を維持することが可能となります。

従来の目標や計画から始める思考がうまくいかない理由

これまで、多くの企業で信奉されていたのは「目標を立てる→現状を把握する→ギャップを埋めるための計画を立てる」というステップを踏む方法でした。この従来の目標思考はどうしてうまくいかなくなっているのでしょうか。

不確実の高いビジネス環境には弱い

従来の目標思考型の計画は、未来の目標が明確であることを前提にしています。しかし、未来が不確実な状況では、この方法はうまく機能しません。目標を設定しても、状況が変化し、目標自体が非現実的になることが多いためです。

現場の実情と乖離した計画になる

従来の計画は経営者の視点に偏りがちです。そのため、現場の実情や従業員の声を反映していないことが多く、実行可能性が低下します。このような計画では、従業員のモチベーションが下がり、成果が出にくくなります。

従来の目標思考とエフェクチュエーション思考の違い

「目標を立てる→現状を把握する→ギャップを埋めるための計画を立てる」という従来の目標思考と、エフェクチュエーション思考の違いはどこにあるのでしょうか。ここまでも触れてきましたが改めて整理してみましょう。

達成目標を起点にするか現状を起点にするか

従来の目標思考は、はっきりとしたゴールを設定し、それを達成するために逆算して計画を立てるのが特徴です。たとえば、「3年後に年商1億円の会社を作る」といった具体的な目標を掲げ、そこに向かう道筋を細かく設計します。学校教育でもこの思考法が重視され、「将来の夢は何ですか?」という質問に答えさせる場面が典型的です。

一方、エフェクチュエーション思考では、現在持っているリソースや自分の得意分野、周囲の環境を起点に考えます。「今持っているもので何ができるだろうか?」という問いを重視するのです。たとえば、「自分には料理のスキルがある。これを活かしてどんな事業ができるだろう?」という形です。

別の例としては「旅行計画」を立てるケースが分かりやすいでしょう。目標思考では、「パリに行く」という目標を決めて必要な費用やスケジュールを逆算します。一方でエフェクチュエーション思考では、「今は予算が限られているけど、休日を利用して行ける場所はどこだろう?」といった柔軟な視点で進めます。

目標を設定すること自体は悪いことではありませんが、未来が予測困難な時代では、その目標自体の妥当性がすぐに崩れることが多いのが実態です。現在持っているものを基に柔軟に対応するエフェクチュエーション思考は、目標思考の不便な点を回避しやすいのです。

固定された計画か柔軟な対応か

従来の目標思考のもう1つの特徴は、「計画を固め、それに従って行動する」ことです。このアプローチでは、ゴールに到達するための手順が固定的で、トラブルがあっても計画を変更しないことが前提です。

しかし、現実世界は計画通りに進まないことがほとんどです。競争相手の出現、予算の急な変更、予測できなかった社会的な変化――こうした出来事により、最初に立てた計画が無力化することも珍しくありません。その計画を誰も実行したことがないならば、やってみないとその計画の妥当性はわかりません。

それに対して、エフェクチュエーション思考は、計画ありきではなく、変化を前提としています。たとえば、事業を立ち上げる際に、最初から完成形のビジネスプランを作るのではなく、まずは手元にあるリソースで試作品を作り、小さく実験的に始めます。市場の反応を見ながら徐々に方向性を修正していくため、失敗のリスクを最小限に抑えることができるのです。

さらに、柔軟に対応することの利点は、思わぬチャンスをつかむ可能性があるという点にもあります。固定された計画にこだわりすぎると、新しい状況や予期せぬチャンスを無視してしまいがちです。一方で、状況に応じて柔軟に対応するエフェクチュエーション思考では、「偶然の出会い」や「予期せぬ出来事」を活かして計画を変える余地が常に残されています。

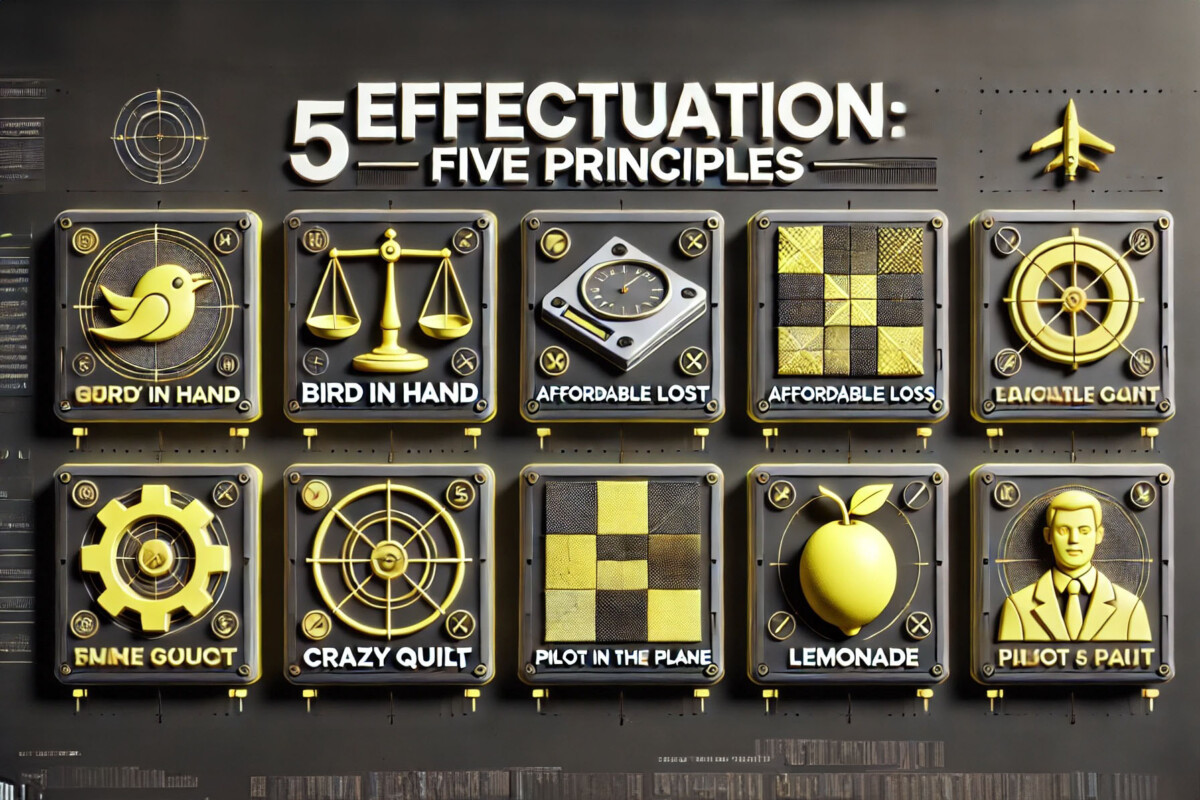

エフェクチュエーションが重視する5つの原則

エフェクチュエーションを実践する上で重要なのが「5つの原則」です。これらの原則は、未来の不確実性に対応するための実践的な指針であり、特に起業家や新しい挑戦をする人々に役立つ考え方です。

以下では、この5つの原則について分かりやすく説明します。

手中の鳥の原則

「手中の鳥の原則」とは、「今手元にあるものを使って何ができるか」という考え方です。これは「将来得られるかもしれないもの」ではなく、「現在すでに持っているもの」に目を向けることを重視しています。

たとえば、料理を作るときに冷蔵庫にある材料だけで献立を考えるようなものです。未来に手に入る予定の高級食材を期待して計画を立てるのではなく、今目の前にあるものを最大限に活用するのです。

この原則は、不確実性が高い状況でも柔軟に対応できる強みをもたらします。手中の鳥を活かすことで、無理に完璧な計画を立てる必要がなくなり、すぐに行動に移すことができるのです。

許容可能な損失の原則

「許容可能な損失の原則」は、「最大限の利益を追求するのではなく、最悪の場合にどれだけの損失を許容できるかを基準に行動する」という考え方です。

たとえば、起業するときに「どれだけ儲かるか」を最優先に考えるのではなく、「もし失敗した場合でも、自分にとって許容できる損失の範囲内で行動する」ことを重視します。これにより、大きなリスクを背負わずに試行錯誤を続けることができるのです。

この考え方は、特に資金や時間が限られているときに役立ちます。「最小限のコストで小さく始める」というアプローチは、多くの成功事例で見られる方法でもあります。

レモネードの原則

「レモネードの原則」は、「予期せぬ事態をポジティブに捉え、それを活用する」という考え方です。この名前は、「レモン(酸っぱくておいしくないもの)を手にしたら、レモネード(甘い飲み物)に変えよう」という有名な言葉から来ています。

ビジネスでも人生でも、予期せぬ困難やチャンスはつきものです。エフェクチュエーションでは、こうした不測の事態をネガティブに捉えるのではなく、「これをどう活かせるか?」と前向きに考えることを重視します。

たとえば、製品の開発中に失敗作が生まれた場合でも、それを別の商品に応用できることがあります。ポテトチップスや付箋など、私たちの身近な商品には「偶然の失敗」から生まれたものが少なくありません。この原則は、逆境においても希望を見出す力を与えてくれるのです。

クレイジーキルトの原則

「クレイジーキルトの原則」は、「他者との協力を積極的に活用し、共に価値を生み出す」という考え方です。「クレイジーキルト」とは、さまざまな布をつなぎ合わせて作られるパッチワークのこと。つまり、異なる背景やスキルを持つ人たちと協力し、独自の成果を生み出すことを指します。

この原則では、「自分一人で全てを解決しようとしない」ことが重要です。たとえば、事業を始める際に自分の弱点を補うスキルを持つパートナーを探したり、顧客やコミュニティと協力して新しい価値を創造したりします。異なる視点やスキルを取り入れることで、想像もつかなかった可能性が広がります。

パイロットの原則

最後に、「パイロットの原則」です。この原則は、「未来は予測するものではなく、自分でコントロールするものだ」という考え方です。飛行機のパイロットが天気や状況に応じて進路を調整するように、私たちも未来を完全に予測するのではなく、現在の状況を見て未来を形作っていくことを重視します。

従来の目標思考では、未来を予測し、それに基づいて行動します。しかし、未来が不確実な場合、このアプローチは現実的ではありません。エフェクチュエーションでは、未来を「コントロールできるもの」と捉え、現在の行動を工夫することで、自分にとって有利な結果を導き出します。

たとえば、事業を始める際に、初めから大きな市場を狙うのではなく、まずは身近な小さな市場で試行錯誤をしながら徐々に拡大していくのです。このように、一歩一歩自分で未来を切り開いていく姿勢が重要になります。

エフェクチュエーションを成功させるためのポイント

エフェクチュエーションの効果と原則がわかったところで、実践しなければ何も変わりません。しかし、これまでのやり方を変える時には心理的障壁が伴います。そこで、ここからはエフェクチュエーションを成功させるために押さえておきたいポイントを3つご紹介します。

行動を通じて新しい知見を得る

エフェクチュエーションの核心にあるのは、「まず行動を起こす」ことです。頭の中でどれだけ考えを練っても、実際にやってみなければ新しい知見は得られません。現実は計画通りにいかないことが多いため、行動を通じて「何がうまくいくのか」「何がうまくいかないのか」を直接確かめる必要があります。

たとえば、新しいサービスを考えたとき、完璧な事業計画を作るのではなく、まずは小規模に試してみることが重要です。具体的には、身近な人に試作品を見せて意見をもらったり、少人数の限定的な市場でサービスを提供して反応を見るなど、小さな一歩を踏み出すことで多くの学びが得られます。

さらに、行動を起こすことで得られる知見は、単なるデータ以上の価値があります。それは、自分自身がそのプロセスを経験し、状況に応じた対応力を身につけるという点です。このように「行動」を重視する姿勢が、エフェクチュエーション成功の第一歩となります。

リスクを抑えた挑戦を続ける

「リスクを完全に排除することは不可能」とはよく言われますが、エフェクチュエーションでは「リスクを抑えながら挑戦を続ける」ことを重視します。そのために大切なのが、「許容可能な損失」という考え方です。失敗した場合でも致命傷にならない範囲で挑戦を行うことで、長期的に挑戦し続けることが可能になります。

たとえば、起業を考えている人なら、すべての貯金を注ぎ込むのではなく、最小限の資金で始められる方法を考えます。また、副業として小さく始めて、少しずつ事業を広げていくというアプローチも効果的です。このように、負担が少なくリスクが抑えられる形で試行錯誤を続けることが、成功につながるのです。

挑戦を続ける中で、小さな成功と失敗を積み重ねることで、自分の選択が正しいかどうかが明らかになっていきます。重要なのは、一度の挑戦で完璧を求めるのではなく、何度もトライアンドエラーを繰り返しながら前進する姿勢です。

現場の声を反映した柔軟な計画を立てる

計画を立てること自体は必要ですが、エフェクチュエーションでは、計画を「柔軟であるべきもの」と捉えます。初めから完璧なプランを目指すのではなく、実際の現場の声やフィードバックをもとに随時調整していくことが鍵です。

たとえば、新しい商品を開発する際、消費者のニーズを細かく調査することはもちろんですが、実際に使ってもらった後の意見を積極的に取り入れることが重要です。場合によっては、最初に考えていた方向性を大幅に修正する必要が出てくるかもしれません。それでも、柔軟に対応することで、結果的に顧客満足度の高い製品やサービスを生み出すことができます。

このような柔軟な計画は、ビジネスだけでなく、人生のさまざまな場面でも役立ちます。たとえば、転職を考えているときに「こうでなければならない」と固執するのではなく、実際に職場の雰囲気や仕事内容を経験してから方向を変えることも選択肢の一つです。大切なのは、現場からのリアルな声を素直に受け入れ、それを計画に反映させることです。

まとめ

エフェクチュエーションは、不確実性が高い現代において柔軟に対応できる重要な思考法です。現在のリソースを活かし、小さな行動を重ねることで未来を切り開くこの方法は、多くのビジネスや個人の可能性を広げます。従来のギャップ思考と使い分けながら、変化の激しい時代に適応する柔軟な戦略を身につけていきましょう。

最新AIの活用ならトガリズムへ

以上、エフェクチュエーションの意味や価値、成功のポイントについて見てきました。従来の「目標を立てる→現状を把握する→ギャップを埋める」という思考は経営の常識とされ、経営者にもコンサルタントにも長年支持されてきました。

一方、エフェクチュエーションという考え方がこれだけ脚光を浴びている背景には、そういった目標思考に違和感を覚えていたり、うまくいかないと悩むビジネスパーソンが実は多かったとも言えそうです。

いずれにしても、エフェクチュエーションは、これからの企業による価値創造の新たな方法論となるでしょう。

このサイトでは、このような情報を数多く発信しています。必要な情報だと感じたら、どこのサイトだかわからなくなる前に、ぜひ下記のフォームから無料メルマガ登録をお願いいたします。

エフェクチュエーションは、デジタルマーケティングとも相性のよい考え方です。成功するデジタルマーケティングとは、まず行動してみる。それによって得られたデータや知見を元に次の一手を打つ、という繰り返しです。サイト制作でもSEOでもSNSでも、やるリスクはほとんどないです。大きなコストも必要ありません。逆に、やらないとわからないことも多いです。

私たちトガリズムは、エフェクチュエーション思考でマーケティングを代行・伴走し、さまざまな業界の企業に成果を提供してきました。

エフェクチュエーション思考でビジネスの成長をお考えなら、下記のページからトガリズムに一度ご相談ください。